佛怎样面相更加美好 佛图片500张

- 2025-02-17 08:16:55

- 版权说明:以下内容来自网友投稿,若有侵权请联系

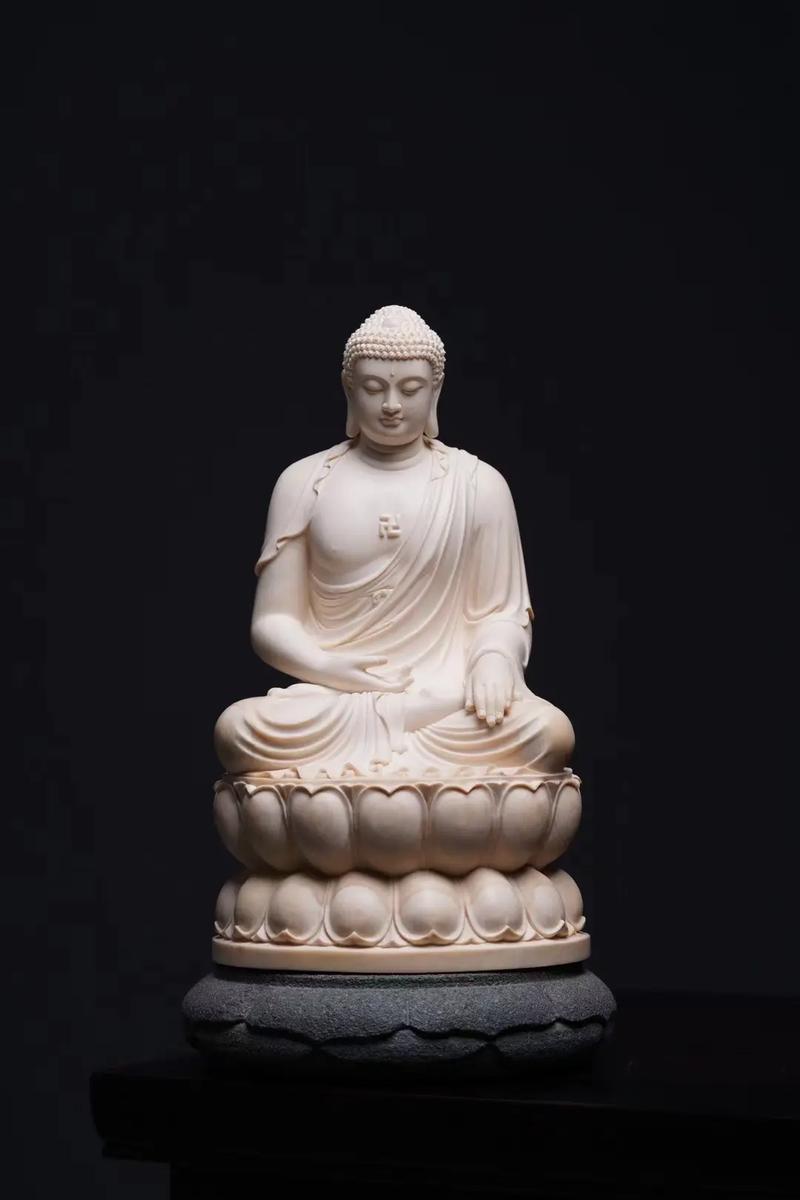

佛教文化中,面相学是一个古老且深刻的学问。自古以来,面相被认为不仅是外貌的体现,更是内在修养、智慧和德行的反映。佛的面相尤其被认为充满了祥和、慈悲与智慧的光辉。那么,怎样的面相才能更好地体现佛的美好,展现佛教精神的深刻与崇高?本篇文章将深入探讨这一主题,带你领略佛教面相学的奥秘,揭示如何通过修炼内心、调整面相,使之更具佛的气质。

佛面相的核心特征:慈悲、智慧与宁静

佛的面相是世间美好象征。与世俗的美丽不同,佛的面相展现的是一种超越形象的内在美。佛的面相应该充满慈悲。慈悲是佛教的核心理念之一,它是无私的爱,是对所有众生的关怀。慈悲的面容通常表现为温和、安详的表情,眉目间充满宽容与理解。这种表情不带一丝怒意,也没有紧张或焦虑的痕迹,整个人的气质给人一种安稳、包容的感觉。

智慧也是佛面相的一个重要特征。智慧的面容展现出深邃与的神态。佛的眼睛通常清澈明亮,眼神不浮躁、不急功近,充满了远见与深思。其面部线条流畅,轮廓分明,展现出理性与沉稳的气质,仿佛眼睛能够洞察世间一切,却又不为任何外界事物所动摇。

佛的面相还展现了一种宁静的美。宁静并非简单的无表情,而是一种从内心散发出的平和感。无论是眉宇之间的舒展,还是嘴角微微上扬的弧度,都透露出一种内心的安宁与淡然。这种宁静让人感到如沐春风,抚平世间的纷扰与烦恼。

如何通过修炼提升面相的“佛性”?

佛教认为,面相不仅仅是天生的,更多的是后天修炼的结果。通过不断修行,我们不仅可以改善内在心境,也能够让面相更具“佛性”。那么,如何通过修炼提升自己的面相,让其更加符合佛的美好呢?

修行慈悲心。常怀慈悲心,不仅能调和内心的冲突,也能改善面部表情。实践慈悲的方式可以从关心他人开始,学会宽容与理解,减少愤怒与烦躁。一个常怀慈悲的人,脸上自然会呈现出和缓、柔和的气质。

修习禅定与。禅定帮助我们放下心中的杂念,让内心得到清净与升华。长时间的禅修能够改变我们的神态,眼神会更加明亮清澈,面容也更加平和。通过冥想,能有效减轻压力,恢复身体的自然状态,使面部肌肉得到放松,消除紧张与疲劳的痕迹。

注重修行智慧。智慧的修行不仅仅体现在学识的积累上,更在于心态的调整与思维的提升。当我们能够以大智慧看待世事,内心无畏无忧,外表自然会展现出一种深邃而稳重的气质。

佛教面相的审美标准:不拘泥于外在,而在于内心

从佛教的角度来看,面相的美好不应仅仅从传统的审美标准来衡量。佛教强调的是内在修养与外在的和谐。面相的美好不仅仅是外表的对称与精致,更是内心的光辉外显。佛的面相之美,是通过无量的修行与智慧的积淀所展现出的。

佛教的面相学教导我们,真正的美并非虚荣与浮华,而是源自内心的平和与智慧。当我们努力修行,磨砺内心,渐渐地,我们的面相也会呈现出更具佛性的一面——慈悲、智慧、宁静、安详。这种面相才是真正的美好,不仅能触动人心,还能散发出深远的佛教智慧,唤起人们对生命的深思与对他人的关爱。

佛的面相,是内在的光辉

佛的面相美好,非凭外貌,而凭心境。通过修炼慈悲、智慧与宁静,每个人都能在自己的面相中展现出佛的美好。当我们从内心散发出正能量时,我们的面容自然会与佛的面相相似,充满祥和、智慧与慈悲。提升面相的关键,还是要从内心的修行开始。这不仅是一种外在的美,更是一种心灵的升华与自我完善。

相关内容

- 面相图片大全图解 狗的面相图解大全

- 矫治前后面相 女性贪欲过度的面相图片

- 额头与面相的关系 额头尖的人面相图片

- 面相男人人中短 人中短上唇翘图片

- 女性牙床高面相 牙床图片大全图解

- 如何评价面相 有福女人面相图片

- 男人什么面相狡猾聪明 面相狡猾的人图片带字

- 短命面相眼睛大吗女人面相好吗 短命男人面相图片

- 面相测试盗取信息 女性贪欲过度的面相图片

- 面相四十岁有钱 女性贪欲过度的面相图片

- 金融面相 有福女人面相图片

- 面相额头飞雁纹 额头朱雀纹面相图片

- 面相学历 女性贪欲过度的面相图片

- 后骨凸起面相 男人鼻梁凸起面相图片

- 鼻头太高的面相 鼻梁短高鼻头大男人面相怎样

- 面相鼻梁发红 鼻梁发红透光的图片

- 绝顶好命的女人面相分析 好命女人的面相图片

- 民国军事大佬面相 将军面相颧骨图片大全

- 地库面相左右 天仓地库饱满的面相是怎样的

- 耳朵的附耳面相 附耳切除后恢复的图片